আজকের আলোচনার বিষয়ঃ বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনি ও বর্ণ। যা বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি এর অন্তর্গত।

Table of Contents

বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনি ও বর্ণ

ক. ধ্বনি

কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে উপাদানসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোকে পৃথকভাবে ধ্বনি বলে। ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে না। ধ্বনি তৈরি হয় বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে। ধ্বনি তৈরিতে যেসব বাক্-প্রত্যঙ্গ সহায়তা করে সেগুলো হলো—ফুসফুস, গলনালি, জিহ্বা, তালু, মাড়ি, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। মানুষ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। ফুসফুস থেকে বাতাস বাইরে আসার সময় মুখে নানা ধরনের ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তবে সব ধ্বনিই সব ভাষা গ্রহণ করে না ।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি :

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও বাধা পায় না এবং যা অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজেই সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি বলে । বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা : অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি :

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও না কোথাও বাধা পায় এবং যা স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে । ক্, খ্, গ্, খ্, প্, স্ ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলোকে প্রকৃষ্টভাবে শ্রুতিযোগ্য করে উচ্চারণ করতে হলে স্বরধ্বনির আশ্রয় নিতে হয়। যেমন : (ক্+অ=) ক; (গ্+অ=) গ; (প্+অ=) প ইত্যাদি ।

খ. বর্ণ

ধ্বনি মানুষের মুখ নিঃসৃত বায়ু থেকে সৃষ্ট, তাই এর কোনো আকার নেই। এগুলো মানুষ মুখে উচ্চারণ করে এবং কানে শোনে। ভাষা লিখে প্রকাশ করার সুবিধার্থে ধ্বনিগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে কিছু চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে। এই চিহ্নের নাম বর্ণ। অর্থাৎ কোনো ভাষা লিখতে যেসব ধ্বনি দ্যোতক সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে বর্ণ বলে। এই বর্ণসমূহের সমষ্টিই হলো বর্ণমালা।

বাংলা ধ্বনির মতো বর্ণও তাই দুপ্রকার : ১. স্বরবর্ণ ও ২. ব্যঞ্জনবর্ণ।

১. স্বরবর্ণ :

স্বরধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। কিন্তু স্বরবর্ণ ১১টি। যথা : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ ।

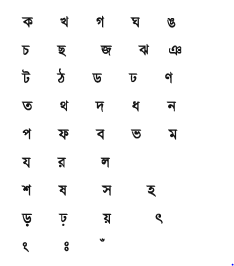

২. ব্যঞ্জনবর্ণ :

ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। যথা :

বর্ণমালা :

কোনো ভাষা লিখতে যে ধ্বনি দ্যোতক সংকেত বা চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হয় তার সমষ্টিই হলো বর্ণমালা। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহকে একত্রে বাংলা বর্ণমালা বলে। বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে।

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের লিখিত রূপ দুটি : ১. পূর্ণরূপ ও ২. সংক্ষিপ্ত রূপ।

১. স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ :

বাংলা ভাষা লেখার সময় কোনো শব্দে স্বাধীনভাবে স্বরবর্ণ বসলে তার পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

শব্দের প্রথমে : অনেক, আকাশ, ইলিশ, উকিল, ঋণ, এক ।

শব্দের মধ্যে : বেদুইন, বাউল, পাঁউরুটি, আবহাওয়া

শব্দের শেষে : বই, বউ, যাও ।

২. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ :

অ-ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ণরূপের বদলে সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করে। স্বরবর্ণের এ ধরনের সংক্ষিপ্তরূপকে ‘কার’ বলে। স্বরবর্ণের ‘কার’-চিহ্ন ১০টি। যথা :

আ-কার ( া ) – মা, বাবা, ঢাকা।

ই-কার (ি) – কিনি, চিনি, মিনি ।

ঈ-কার (ী) – শশী, সীমানা, রীতি।

উ-কার (ু) – কুকুর, পুকুর, দুপুর

ঊ-কার (ূ ) – ভূত, মূল্য, সূচি।

ঋ-কার (ৃ) – কৃষক, তৃণ, পৃথিবী ।

এ-কার ( ে ) – চেয়ার, টেবিল, মেয়ে।

ঐ-কার ( ৈ) – তৈরি, বৈরী, নৈর্ঝত।

ও-কার ( ো ) – খোকা, পোকা, বোকা ।

ঔ-কার ( ৗে ) – নৌকা, মৌসুমি, পৌষ

বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণেরও দুটি লিখিত রূপ রয়েছে : ১. পূর্ণরূপ ও ২. সংক্ষিপ্ত রূপ।

১. ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ :

ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের প্রথমে, মধ্যে বা শেষে স্বাধীনভাবে বসে ।

শব্দের প্রথমে : কবিতা, পড়াশোনা, টগর।

শব্দের মধ্যে : কাকলি, খুলনা, ফুটবল।

শব্দের শেষে : আম, শীতল, সিলেট।

২. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ :

অনেক সময় ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের আকার সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘ফলা’ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের ‘ফলা’-চিহ্ন ৬টি। যথা :

ন / ণ-ফলা ( ন / ণ ) – চিহ্ন, বিভিন্ন, যত্ন, / পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

ব-ফলা ( ব ) – পক্ক, বিশ্ব, ধ্বনি।

ম-ফলা ( ম ) – পদ্মা, মুহম্মদ, তন্ময় ।

য-ফলা ( 1 ) – খ্যাতি, ট্যারা, ব্যাংক।

র-ফলা ( 4 ) – ক্রয়, গ্রহ। রেফ ( 1 ) – কৰ্ক, বৰ্ণ ।

ল-ফলা (ল) – ক্লান্ত, গ্লাস, অম্লান।

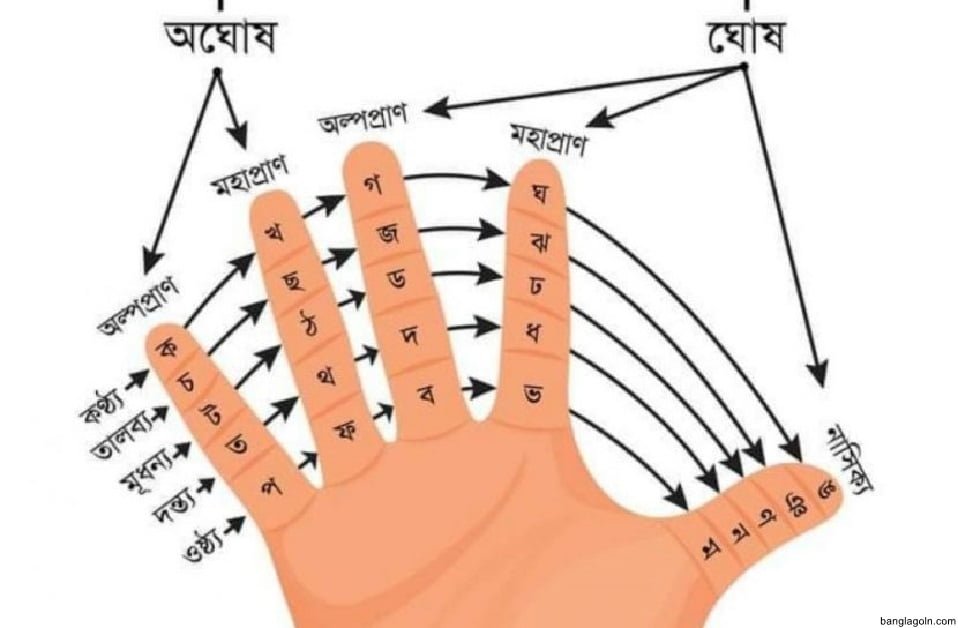

বাংলা বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণস্থান ও ধ্বনিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত ।

বর্ণের উচ্চারণ-স্থান

উচ্চারণস্থান অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর নাম নিচের ছকে দেখানো হলো :

| বর্ণ | উচ্চারণস্থান | উচ্চারণস্থান অনুসারে বর্ণের নাম |

| অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ | কণ্ঠ বা জিহ্বামূল | কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বৰ্ণ |

| ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, য়, শ | তালু | তালব্য বর্ণ |

| উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম | ওষ্ঠ | ওষ্ঠ্য বর্ণ |

| ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ড়, ঢ়, ষ | মূর্ধা | মূর্ধন্য বর্ণ |

| এ, ঐ | কণ্ঠ ও তালু | কণ্ঠতালব্য বর্ণ |

| ও, ঔ | কণ্ঠ ও ওষ্ঠ | কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ |

| ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স | দন্ত | দন্ত্য বৰ্ণ |

বর্ণের উচ্চারণ প্রকৃতি

অ : অ-এর উচ্চারণ দু রকম :

স্বাভাবিক (অ-এর মতো) : অজ (অজো), অকাল (অকাল্), কথা (কথা), শপথ (শপথ), ক্ষণ (খ), জঞ্জাল (জন্জাল্), গয়না (গনা), ঘর (ঘর্)।

সংবৃত বা পরিবর্তিত (ও-এর মতো) : অতি (ওতি), নদী (নোদি), অভিধান (ওভিধান্), অতনু (অতোনু), সুমতি (সুমোতি), মৌন (মৌনো), মৃগ (মৃগো) ।

আ : আ-এর উচ্চারণও দু রকম :

স্বাভাবিক (আ-এর মতো) : আগামী (আগামি), আমরা (আম্রা), আশা (আশা), আকাশ (আকাশ), আলো (আলো)।

সংবৃত বা পরিবর্তিত (অ্যা-এর মতো) : জ্ঞান (গ্যান্), বিখ্যাত (বিখ্যাতো)।

এ : এ-এর দু রকম উচ্চারণ হয় :

স্বাভাবিক (এ-এর মতো : একটি (একটি), কেক (কেক্), কেটলি (কেট্লি), মেয়ে (মেয়ে), বেগুন (বেগুন), মেষ (মেশ) ।

সংবৃত বা পরিবর্তিত (অ্যা—এর মতো) : এক (অ্যাক্), খেলা (খালা), বেলা (ব্যালা), কেন (ক্যানো), যেন (য্যানো)।

ঙ : ঙ এবং ং (অনুস্বার)- এর উচ্চারণ অং হয় :

ঙ (ব্যাং), বাঙালি (বাংআলি), বঙ্কিম (বংকিম্), রঙ (রং)।

ঞ : ঞ-এর উচ্চারণ তিন রকম হয় :

স্বতন্ত্র ঞ : ইঅ-এর মতো : মিঞ (মিয়ো), মিঞা (মিয়া)।

যুক্ত ঞ + চ/ছ/জ/ঝ : ন-এর মতো : অঞ্চল (অন্চল), বাঞ্ছা (বান্ছা), ব্যঞ্জন (ব্যান্জোন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্ঝা)।

যুক্ত জ+ঞ : গ্ বা গৃগ-এর মতো : জ্ঞান (গ্যান্), যজ্ঞ (জোগ্গোঁ)।

শ, ষ, স : এগুলোর কয়েক রকম উচ্চারণ হয় :

স্বতন্ত্র শ-এর মতো : শক্তি (শোকৃতি), মশা (মশা), শাসন (শাশোন্ ), সচিব ( শোচিব), সাহিত্য (শাহিতো), ষাঁড় (শাঁড়ু), ষষ্ঠ (শঠো)।

যুক্ত শ + চ/ছ : শ-এর মতো : নিশ্চয় (নিশ্চয়), শিরশ্ছেদ (শিরোচ্ছেদ)।

যুক্ত শ + ন/র : ইংরেজি s-এর মতো : প্রশ্ন (প্রোস্নো), শ্রম (স্রোম্)।

যুক্ত শ + ঋ/ল : ইংরেজি s-এর মতো : শৃগাল (সৃগাল্), শ্লোক (স্লোক)।

যুক্ত শ + ব/ম/য : শব্দের প্রথমে শ/শ : শ্বাস (শাশ), শ্বেত (শেত্), শ্মশান (শঁশান্), শ্মশ্রু (শোঁস)।

শব্দের মধ্যে/শেষে শৃশ : নিঃশ্বাস (নিশাশ), বিশ্ব (বিশ্বশো), রশ্মি (রোশি), দৃশ্য (দৃশো) ৷

যুক্ত ষ + ট/ঠ : শ-এর মতো : মিষ্টান্ন (মিটানো), অনুষ্ঠান (ওনুষ্ঠান), ষষ্ঠী (শোঠি)।

যুক্ত স + ত/থ : ইংরেজি s-এর মতো : নিস্তার (নিস্তার্), দুস্থ (দুথো)।

যুক্ত স + ন/র : শব্দের প্রথমে ইংরেজি s : স্নান্ (স্নান), স্নেহ (স্নেহো), স্রষ্টা (স্রোশ্টা), স্রোত (স্রোত্)।

শব্দের মধ্যে/শেষে স : সস্নেহ (শস্নেহো)।

যুক্ত স + ব/ম : শব্দের প্রথমে শ/র্শ : স্বর্ণ (শরনো), স্মরণ (শরোন্)। শব্দের মধ্যে/শেষে শশ/স : সর্বস্ব (শরবো শো), সুস্মিত (শুমিতো)।

আরও দেখুনঃ