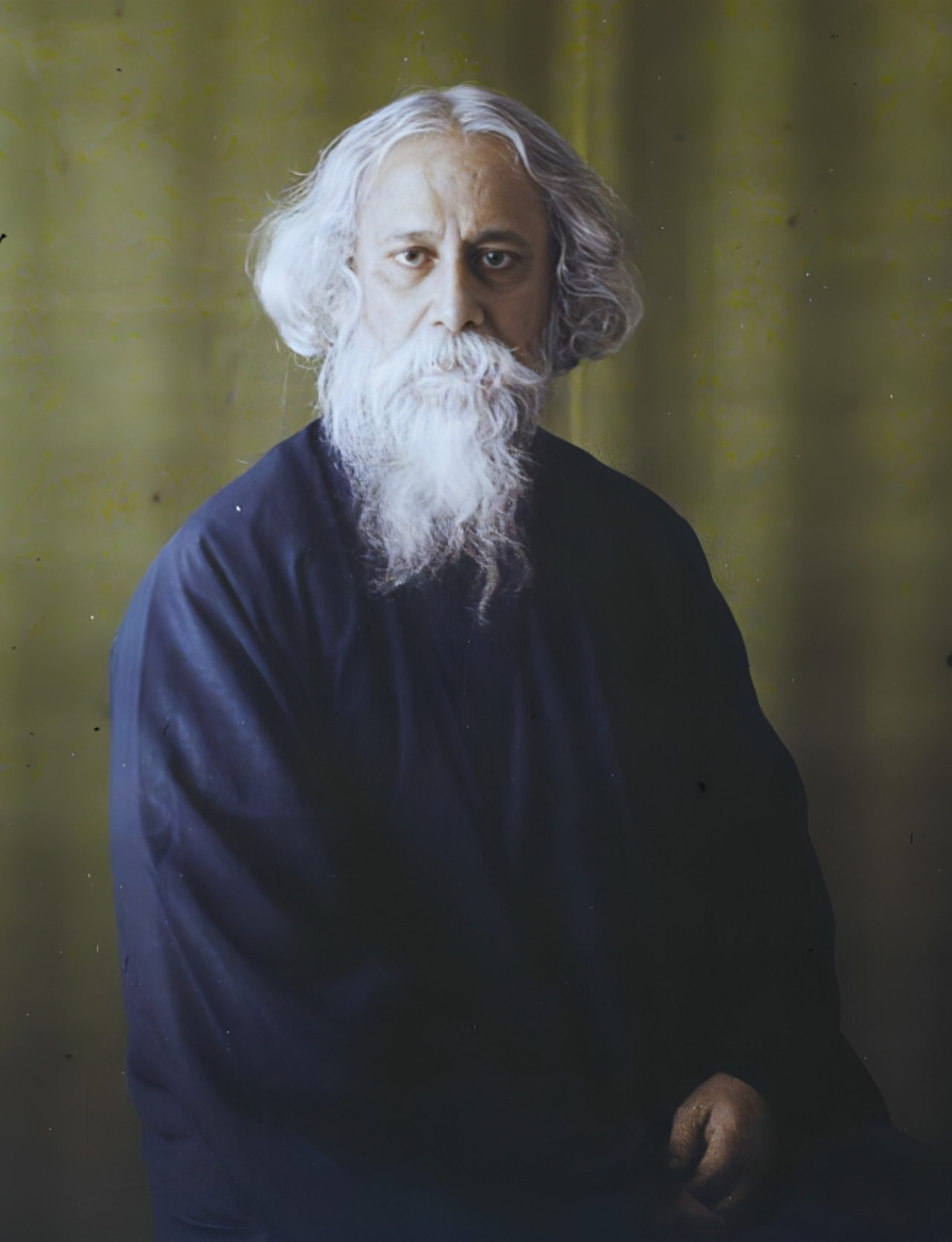

শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি অনন্য সাহিত্যকর্ম, যা বাংলা উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটি তাঁর চিত্রসৃষ্টি পর্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস—প্রথমটি ছিল যোগাযোগ। উপন্যাসটির মূল উপজীব্য প্রেম, বুদ্ধিবৃত্তি এবং জীবনের আদর্শবোধ নিয়ে এক গভীর ও নান্দনিক অনুসন্ধান।

এই উপন্যাসে কবি শুধুমাত্র কাহিনির গাঁথুনিতে আবদ্ধ থাকেননি, বরং চরিত্রের সংলাপ, অন্তরদৃষ্টি এবং আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে আধুনিক প্রেমের দর্শন ও আত্মসচেতনতার জটিলতা তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিত ও লাবণ্যর মধ্যকার সম্পর্কের রূপায়ণ যেন এক অন্তর্দ্বন্দ্বের নান্দনিক কাব্য।

শেষের কবিতা শুধু একটি উপন্যাসই নয়, এর মধ্যে রয়েছে একটি চমৎকার কবিতাও, যা পাঠকের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কাটে। এ উপন্যাসটি ১৯২৭ সাল (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র) থেকে ১৯২৮ সাল (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র) পর্যন্ত মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

এই কাহিনিতে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে শুধুই রোমান্টিকতার মোহে বাঁধেননি, বরং আত্মিক সম্পর্ক, পরিপক্বতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার সাহিত্যিক দক্ষতা, ভাষার মাধুর্য এবং চিন্তার পরিপক্বতা এই উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে একটি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

Table of Contents

শেষের কবিতা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?

তারি রথ নিত্যই উধাও

জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন—

চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।

ওগাে বন্ধু,

সেই ধাবমান কাল

জড়ায়ে ধরিল মােরে ফেলি তার জাল—

তুলে নিল দ্রুতরথে

দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে

তোমা হতে বহু দূরে।

মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে

পার হয়ে আসিলাম

আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়;

রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়

আমার পুরানো নাম।

ফিরিবার পথ নাহি;

দূর হতে যদি দেখ চাহি

পারিবে না চিনিতে আমায়।

হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে

বসন্তবাতাসে

অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,

ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,

সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে

তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে

হয়তো দিবে সে জ্যোতি,

হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।

তবু সে তো স্বপ্ন নয়,

সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়—

সে আমার প্রেম,

তারে আমি রাখিয়া এলেম

অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।

পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে

কালের যাত্রায়।

হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।

মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি

যদি সৃষ্টি ক’রে থাক তাহারি আরতি

হোক তব সন্ধ্যাবেলা—

পূজার সে খেলা

ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে;

তৃষার্ত আবেগবেগে

ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে

যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়

তার সাথে দিব না মিশায়ে

যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।

আলো তুমি নিজে

হয়তো-বা করিবে রচন

মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।

ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।

হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক—

আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।

মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,

শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই।

উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে

সেই ধন্য করিবে আমাকে।

শুক্লপক্ষ হতে আনি

রজনীগন্ধার বৃন্তখানি

যে পারে সাজাতে

অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,

যে আমারে দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়

ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,

এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।

তোমারে যা দিয়েছিনু তার

পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।

হেথা মোর তিলে তিলে দান,

করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান

হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।

ওগো তুমি নিরুপম,

হে ঐশ্বর্যবান,

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

হে বন্ধু, বিদায়।

শেষের কবিতা বিষয় বস্তু:

“শেষের কবিতা” উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিত রায়, এক উচ্চশিক্ষিত, বিলেতফেরত, আত্মবিশ্লেষী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি সাহিত্যে গভীর আগ্রহী, যুক্তি ও তর্কে পটু এবং রোমান্টিকতাকে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে মিশিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। শিলং পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে একদিন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় লাবণ্য দত্ত নামের এক তরুণীর, যিনি ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত এবং একই সঙ্গে গভীর সাহিত্যবোদ্ধা, আবেগপ্রবণ কিন্তু আত্মমর্যাদাশী।

প্রথম সাক্ষাতেই শুরু হয় তাদের কথোপকথন—তর্ক, কাব্য, হাস্যরস আর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে গড়ে উঠতে থাকে এক অনন্য সম্পর্ক। অমিত প্রথমে লাবণ্যের ব্যক্তিত্বে চমৎকৃত হলেও ধীরে ধীরে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। লাবণ্যও তার অভ্যন্তরে প্রেম অনুভব করতে থাকে, কিন্তু তার আবেগ নিয়ন্ত্রিত, চিন্তাশীল এবং স্থিতধী।

উপন্যাসের এক অন্যতম অনন্য দিক হল তাদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান। চিঠির ভাষা, উপমা, ভাবনা—সব কিছুতেই ফুটে ওঠে তাদের গভীর মনের যোগাযোগ। এই চিঠিগুলো শুধু প্রেমের ভাষ্য নয়, বরং তাদের আত্মবিশ্লেষণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের প্রতি দর্শনচিন্তার প্রকাশ।

তবে এই প্রেমের পথ সহজ ছিল না। অমিত একদিকে আধুনিক, মুক্তচিন্তার পক্ষে—সে সংসার, বিবাহ, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রায়ই কটাক্ষ করে। অন্যদিকে, লাবণ্য আবেগপ্রবণ হলেও দায়িত্ববোধ, আত্মসম্মান ও বাস্তবতার ভেতর দিয়ে জীবনকে দেখেন।

সময় গড়াতে থাকে, তাদের সম্পর্ক গভীরতর হয়। তারা উপলব্ধি করতে থাকে—এই প্রেম বাস্তব জীবনে গিয়েও কি একইভাবে টিকে থাকবে? সংসারের চাপে কি এই নিখুঁত, বিমূর্ত ভালোবাসা টিকবে? অমিতের রোমান্টিকতা আর লাবণ্যের স্থিরতা কি একসঙ্গে দীর্ঘপথ চলতে পারবে?

এই দোলাচলের মধ্যে তারা দুজনেই সিদ্ধান্ত নেয়—তাদের প্রেম পরিণয় নয়, আত্মিক উপলব্ধির জায়গায় থাকুক।

তারা এমন এক বিচ্ছেদকে বেছে নেয়, যা দুঃখের নয়, বরং মর্যাদাপূর্ণ—যেখানে একে অপরের ভালোবাসা অমলিন থাকে, কিন্তু বাস্তব জীবন তাকে গৃহস্থ জীবনের বাস্তবতার মধ্যে ফেলে জীর্ণ হতে দেয় না।

শেষে অমিত বিয়ে করে কেতকীকে, আর লাবণ্য ফিরিয়ে নেয় নিজেকে নিজের ভেতরে। প্রেম থাকে, কিন্তু সংসার হয় না। সম্পর্কের চূড়ান্ত রূপ হয়ে ওঠে আত্মিক বন্ধন ও আত্মসম্মান।

শেষের কবিতা আবৃত্তি:

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রসমূহ:

- অমিত রায় – একজন আধুনিক, বিলেতে পড়াশোনা করা বিদগ্ধ, রোমান্টিক, আত্মবিশ্লেষণী যুবক।

- লাবণ্য – এক আত্মপ্রত্যয়ী, সংবেদনশীল, শিক্ষিত নারী, যিনি রবীন্দ্রীয় আদর্শে গড়ে ওঠা।

- কেতকী ও শোভনলাল – গৌণ চরিত্র, কিন্তু মূল প্রেমের দ্বন্দ্বের ব্যাকড্রপে গুরুত্বপূর্ণ।

উপন্যাসের প্রধান ভাব ও বৈশিষ্ট্য:

১. প্রেমের নতুন রূপ:

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রেমকে শুধুমাত্র সামাজিক পরিণতির দিকে না ঠেলে দিয়ে এক উচ্চতর বোধ ও আত্মিক সম্পর্কের দিকে নিয়ে গেছেন।

২. নারীর আত্মমর্যাদা:

লাবণ্য চরিত্রটি বাংলা উপন্যাসে একজন আত্মমর্যাদাশী নারীর অনন্য উদাহরণ। সে কারো প্রেমে মগ্ন হলেও নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়।

৩. বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা ও কাব্যময়তা:

উপন্যাসটি সাহিত্যিক আলোচনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাহিত্যভাবনা ও আত্মসমালোচনার প্রতিফলন।

৪. আধুনিকতা ও রোমান্টিকতার দ্বন্দ্ব:

অমিত ও লাবণ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজে আধুনিক জীবনধারা ও প্রথাগত ভাবধারার দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসের সাহিত্যিক গুরুত্ব:

শেষের কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রেম, মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক ভাবনার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এটি তার অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে বেশি সংলাপনির্ভর এবং আলাপচারিতার মাধ্যমে চরিত্রের গঠন ঘটানো হয়েছে। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্যকেই হাস্যরস ও তির্যক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন – একে ধরা হয় রবীন্দ্রনাথের আত্মপক্ষ ও আত্মপরিহাসের দৃষ্টান্ত।